| Ludwig van Beethoven |

Werk: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, op. 55 "Eroica"

Epoche: Klassik/Romantik

Besetzung: Orchester

Entstehungszeit: 1803

Uraufführung: 7. April 1805 im Theater an der Wien (Österreich)

Aufführungsdauer: ca. 50 Minuten

Sätze:

- Allegro con brio

- Marcia funebre. Adagio assai

- Scherzo. Allegro vivace

- Finale. Allegro molto

Beethoven vollendete dieses Werk 1804; es wurde in privatem Rahmen in Wien gezeigt, beim Fürsten Lobkowitz, dem es auch gewidmet ist. Beethoven dirigierte auch die öffentliche Uraufführung am 7. April 1805 im Theater an der Wien. Trotz all der gegenteiligen Behauptungen war die Sinfonia eroica nie ein "Portrait" von Napoleon Bonaparte, obwohl Beethoven vorhatte es dem charismatischen, korsischen "Ersten Konsul Frankreichs" zu widmen. Er geriet jedoch in Rage, als ihm ein Schüler, Ferdinand Ries, im Mai 1804 die Neuigkeit überbrachte, dass Napoleon sich selbst zum Kaiser gekrönt hatte. Gemäß Ries rief Beethoven aus, dass der General nur "ein normales menschliches Wesen sei, [und] ging zum Tisch, ergriff die Titelseite, riss sie entzwei und warf sie auf den Boden."

Eine andere Geschichte behauptet, dass Beethoven die Widmung an Napoleon von einer Kopie löschte, die im August 1804 angefertigt wurde und Sinfonia grande hieß. Tatsächlich trat Sinfonia eroica nicht als der Name des Titels auf bis zum Erstdruck 1806.

Was Beethoven Ries nie erzählte war, dass Fürst Lobkowitz vor dem Mai 1804 einen stattlichen Lohn für die Widmung aussprach, die Napoleons nachfolgende Arroganz dann möglich werden ließ. Oder, dass Beethoven einen Vorteil darin sah eine Sinfonia Bonaparte mitzubringen, als später eine Reise nach Paris vorgeschlagen wurde (die aber nie umgesetzt wurde). Es war der Dirigent Arturo Toscanini, der vor rund 50 Jahren alles relativierte: "Für manche ist es Napoleon, für manche Hitler, für manche Mussolini; für mich ist es ein Allegro con brio."

Die bloße Länge des ersten Satzes der Eroica war revolutionär - ein Eröffnungssatz von 691 Takten plus einer Wiederholung in der Exposition von 151 Takten. Nicht weniger revolutionär war Beethovens schrilles Cis am Ende eines Hauptthemas in Es-Dur - tatsächlich ist es ein Es-Dur-Arpeggio. Erst in der Reprise wird aus dem Cis enharmonisch ein Des. Es geschieht in diesem Satz, dass die weitreichenden harmonischen Verbindungen, die im Verlauf der Romantik ergründet wurden, ihren wirklichen Beginn nehmen; der Satz ist heroisch, besonders in der Geräumigkeit seiner Reichweite.

Ein "Trauermarsch" als langsamer Satz war kaum revolutionär, der Umfang dieses langsamen c-Moll-Satzes in Rondo-Form war aber beispiellos und so auch seine Reichweite an Emotionen von gänzlicher Trauer bis hin zu Trost in C-Dur. Obwohl die "Jagdmusik" im Trio des dritten Satzes nach der Begräbnistragödie in neuartigem Ausmaß das erste Publikum der Eroica stutzig gemacht haben könnte, war Jagdmusik zu Beethovens Zeit sogar noch modischer als Trauermärsche. Er nutzte sie allerdings für mehr als nur die Überraschung inmitten eines hereinbrechenden und manchmal lärmenden Scherzo (womit er auch Menuette und Ländler verbannte bis zu den Sinfonien von Bruckner und Mahler). Psychologisch benötigte er Sonnenschein nach so viel schwerer und ernster Musik.

Er legte auch ein schwungvolles Finale an - eine Sammlung an Variationen, die auch eine Fuge enthalten, die Kritiker seit jeher als ein Abfallen der Inspiration bezeichneten. Diese Art Argumentation ignoriert jedoch nicht nur, was der Eroica historisch voranging - z.B. Bachs Goldberg-Variationen - sondern auch Beethovens eigene Veredelung dieser Form. Er hatte das zweite Legato-Thema des Eroica-Finales bereits in "Die Geschöpfe des Prometheus" verwendet (eine Ballettmusik von 1800), in einem Kontertanz von 1802 und als Thema von 15 Klaviervariationen desselben Jahres (op. 35), die später Eroica-Variationen genannt wurden, als die Sinfonie einmal gedruckt worden war. Ein unaufhörliches Wunder ist die Viabilität dieses Themas nach so starker Nutzung. Beethovens Bandbreite an Erfindungsreichtum im sinfonischen Finale von 1804 - von Hymnengesang zu Humor, von Fuge zu Tanz, gipfelnd in einer Presto-Coda - befreite den Hörer erfolgreich vom packenden, sogar schockierenden Drama, das die ersten beiden Sätze heimsuchte.

(c) Roger Dettmer, Ferdinand Ries, Arturo Toscanini

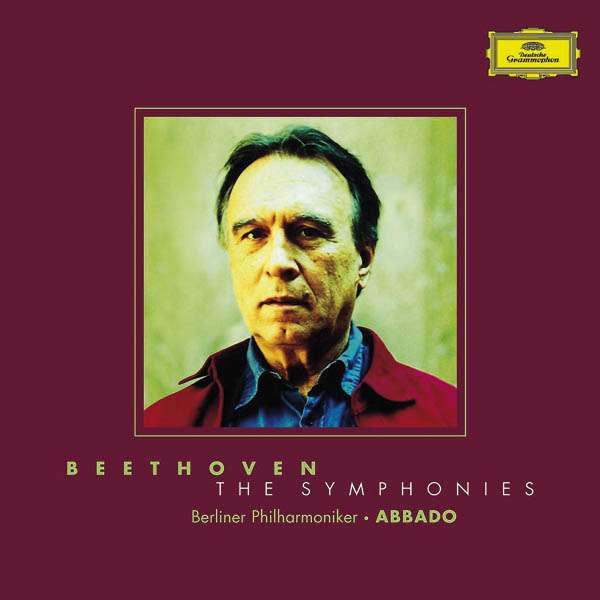

Kaufempfehlung:

|

| Berliner Philharmoniker, Dir. Claudio Abbado Label: DGG, DDD, 2000/2001 |

|

| Berliner Philharmoniker, Dir. Herbert von Karajan Label: DGG, 1967-1977 |

YouTube:

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Dir. Paavo Järvi

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen