|

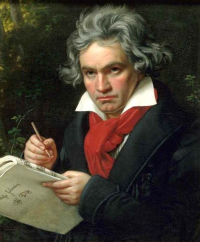

| Ludwig van Beethoven |

Werk: Klaviersonate Nr. 23 f-Moll, op. 57 "Appassionata"

Epoche: Klassik/Romantik

Besetzung: Klavier solo

Entstehungszeit: 1804-1805

Aufführungsdauer: ca. 25 Minuten

Sätze:

- Allegro assai

- Andante con moto

- Allegro ma non troppo

Zwischen der Niederschrift des Heiligenstädter Testaments 1802 bis zur Komposition der "Appassionata" 1804-05 produzierte Beethoven einige seiner zentralsten Werke, Musik, die die Ankunft dessen voraussah und ankündigte, was allgemein als die "zweite" Epoche seines Schaffens bezeichnet wird. Es schien, als ob Beethoven in sich gekehrt war und Musik zu produzieren begann, die nur er vollkommen verstand. Wenn er sich mit der Nutzlosigkeit seiner kosmischen Wutausbrüche abfand, so entschied er mit seinem immensen Genius Mensch und Gott gleichermaßen vor den Kopf zu stoßen, keine Schranken zu akzeptieren bezüglich der Größe oder des Entwicklungsverlaufs seiner Kreativität. Es war der Beethoven dieser Werke, der 1805 die "Appassionata"-Sonate entfesselte.

Mit einem dunklen, mysteriösen Thema beginnend - eines der bemerkenswertesten Vorspiele in allen Sonaten Beethovens - explodiert das Werk abrupt mit einem Aufschrei der Wut, wie es manche bezeichnet haben. Das Werk stellt an den Pianisten unmittelbare, furchterregende Forderungen und beansprucht sowohl zwei perkussive Hände voller Akkorde und begleitende Gestaltungen, die die allerhöchste Feinheit erfordern. Mit einer dämonischen Intensität und einem gewagten harmonischen Gespür treibt der Satz voran; die Anfangsphrase z.B. wird in der zweiten Phrase einen Halbton höher wiederholt und verbirgt das tonale Zentrum zeitweilig in einer eigenartigen, verwirrenden Unklarheit. Unter anderem auch das Da-da-da-dam-Motiv der fünften Sinfonie in seinem rhythmischen Material prophezeiend, entfaltet sich die "Appassionata" mit einem wechselhaften, immer wieder unterbrechenden rhythmischen Schema, das ihr ein besonderes Gefühl des Konflikts und der Dringlichkeit verleiht. In einem der klassischen Beispiele für Beethovens natürliches motivisches Gespür macht das zweite Thema des ersten Satzes klare Andeutungen auf das erste; obwohl die Entstehung seines Rhythmus' und seiner Kontur offensichtlich ist, verwandelt es Beethoven hier zu einem lyrischen und sehnsüchtigen, wenn auch nur kurzen Moment Ruhe.

Der zweite Satz, ein entspanntes Andante, ist eine Sammlung an Variationen über ein einfaches, Choral-artiges Thema, das noch eine Spur der punktuierten Rhythmen des ersten Satzes bewahrt. Die Varationen nehmen laufend an Aktivität zu; eine plötzliche Reprise des ruhigeren Originalthemas folgt und führt ohne Pause zu einem wilden, leidenschaftlichen Finale. Hier stellt Beethoven beträchtliche Anforderungen sowohl an das Instrument (vor allem die Klaviere seiner eigenen Zeit), wie Spieler; das Presto-Finale ist nichts weniger als ein hämmernder Klecks an Rage. Der Untertitel "Appassionata" der Sonate ist nicht von Beethoven erdacht; er wurde 1838 von einem Hamburger Verleger das erste Mal angewendet.

(c) Michael Morrison

Kaufempfehlung:

|

| Wladimir Aschkenasi (Klavier) Label: Decca, ADD, 73-81 |

YouTube:

Daniel Barenboim (Klavier)

1983/84

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen